鬼人幻燈抄4巻『幕末編 天邪鬼の理』ネタバレ感想記事です。

ついに舞台は動乱の時代、幕末へ。

長く続いた徳川の世が終わりを迎える中、佐幕派、開国派などの様々な思惑の戦いに、甚夜が巻き込まれていきます!

さらには、寿命の長さが違う「鬼と人」との関係性が切なく描かれるこの4巻。以下ネタバレ解説です。

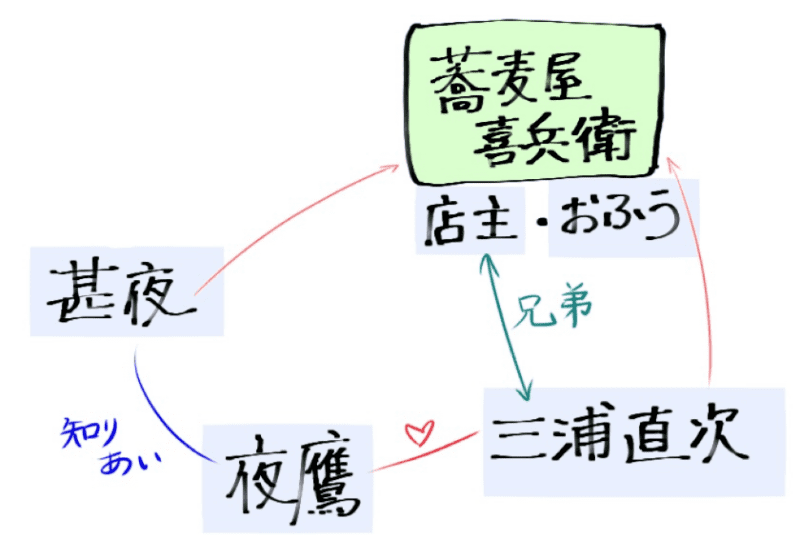

登場人物

甚夜(じんや)

第4巻では40歳~45歳ごろまでが描かれる。

江戸で「鬼を討つ浪人」として働きつつ、妹で鬼の「鈴音」を追い続けている。

「鬼人」となってからは、見た目が18歳ほどで止まっている。

三浦直次(みうらなおつぐ)

旗本三浦家の嫡男で右筆を務める。

元夜鷹(辻遊女)のきぬと結婚し、息子も産まれる。

蕎麦屋店主とその娘・おふう

深川で蕎麦屋「喜兵衛」を営む父娘。

その正体は行方不明となっていた三浦直次の兄・定長と、「幸福の庭」で出会った鬼の少女。

畠山泰秀(はたやまやすひで)

30代後半。会津藩畠山家の先代当主。

現在は家督を譲り隠居中。

土浦(つちうら)

泰秀に忠誠を尽くす家臣。その正体は鬼。

杉野又六(すぎのまたろく)

畠山家で働く雑用係。

夕凪(ゆうなぎ)

廃寺に住み着いた鬼。白銀の毛並みをした巨大な狐の姿をしている。

幕末編 天邪鬼の理ネタバレ解説

ここでは『鬼人幻燈抄 幕末編 天邪鬼の理』を短編ごとに分かりやすく解説します。

ネタバレが含まれますのでご注意ください。

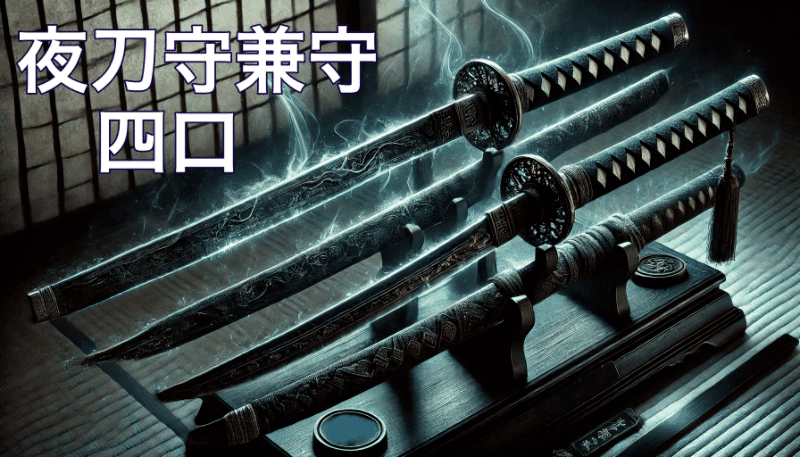

妖刀夜話~飛刃~

文久二年(1862年)。

鬼を生むための酒「ゆきのなごり」騒動から6年が経った江戸の町。

刀剣好きの三浦直次は、ある刀剣商で一口の珍しい刀を見せてもらいます。

その名は「兼臣」。

戦国後期、葛野の鉄師の中でも随一の刀匠だった兼臣という男が、なんと鬼と交流を持ち、人為的に四口の妖刀を作ったのだとか。

その中の一口である「夜刀守兼臣」を刀剣商が一人の会津藩士に売ったと知り、直次は甚夜に相談を持ち掛けます。

刀を買ったのは会津藩畠山家で雑用係をしている杉野又六という男でした。

その行方を追って畠山家を訪ねますが、又六はすでに自分の妻を斬り殺し行方不明になっていたのです。

甚夜と直次を出迎えたのは、畠山家の先代当主・畠山泰秀と、その配下である土浦という大男でした。

実は土浦の正体は泰秀が使役する「鬼」。

そして二人は甚夜もまた鬼であることをすでに知っており、そのうえで畠山家に仕えないかと勧誘してきます。

泰秀は江戸幕府存続を望む佐幕派の武士であり、そのためには鬼の力すらも利用する男だったのです。

けれど甚夜は、人の世の変革期に鬼である自分が関わるべきではないと断ります。

そして又六に妖刀を与えたのは実は泰秀であり、その目的は土佐勤王党の武市瑞山を暗殺するため。ただの雑用係だった又六は捨て駒として扱われてしまったのでした。

同じく土佐勤王党の坂本龍馬も登場するよ!

幕末ファンにはたまらない展開です☆

又六を止めるため、戦いの末に妖刀を奪った甚夜は、〈同化〉の力を使って刀の記憶に触れ、葛野の刀匠・兼臣の過去を知ることに。

夜刀という鬼女と夫婦だった兼臣。妻の血を練り込んで打たれたのが四口の「夜刀守兼臣」でした。

兼臣は禍々しい妖刀を作りたかったわけではなく、鬼と人が交じり合って生まれる新しいものが見たかっただけ。

鬼と人が垣根を越えて共に生きられる日がくると信じながら、自分が死んだあとも何百年と生き続ける妻にその刀を残したのです。

甚夜は日本のどこかにある残り三口の妖刀に想いを馳せつつ、刀に残されていた斬撃を飛ばす<飛刃>の異能を手に入れたのでした。

兼臣とその妻が生み出した妖刀は、今後のストーリーにもまだまだ登場するよ!

天邪鬼の理

廃寺・瑞穂寺。に人を喰う鬼が出るという噂があり、解決に乗り出した甚夜。

そこにいたのは、人よりも遥かに大きく、白銀の毛並みが美しい狐の姿をした鬼でした。

「夕凪」と名乗ったその鬼と戦い、<同化>の力を使って相手の異能を喰らおうとした甚夜。

すると意識が混濁し、いつの間にか何事も無かったかのように夜が明けていました。

日課である蕎麦屋「喜兵衛」へと向かった甚夜は、そこで「夕凪」という女性に出会います。

遊女のような出で立ちをして、腕には赤子を抱いている夕凪。

彼女は甚夜を「あなた」と呼び、直次やおふうも、甚夜と夕凪を夫婦だと認識している様子でした。

違和感を感じながらも、「そういえば夕凪と夫婦になったのだった」と思うようになる甚夜。

けれどいつしか、これは夕凪の異能によって見せられている世界だと気づきます。

夕凪の持っていた異能は<空言>。

幻影を創り出して他者を騙すものなんだって!

正気に戻った甚夜は元の瑞穂寺にいて、本堂のどこからか誰かの泣き声が聞こえてきます。

そこで見つけたのは、無残にも捨てられていた赤ん坊の女の子でした。

人を喰らう鬼が出る、という噂自体が夕凪の作った<空言>であり、その噂に導かれて来るだろう誰かに、この赤子を見つけてほしかったのです。

甚夜は夕凪の遺志を継ぎ、赤子に野茉莉と名付け、自分の娘として育てていく覚悟を決めるのでした。

3巻で甚夜に娘がいるという伏線があったけど、こういう経緯だったのね。

血は繋がっていないけれど、何とかして赤子を助けたかった夕凪の想いに涙です…

- 野茉莉とのその後:【鬼人幻燈抄】野茉莉を解説!甚夜の娘!?子育てから別れまで

余談 剣に至る

元治元年(1864年)。

愛娘・野茉莉のおしめ替えも板についてきた甚夜。

直次やおふうたちの手も借りながら子育てに勤しんでいると、会津藩の畠山泰秀が訪ねてきて「討ってほしい鬼がいる」と依頼を持ち掛けてきます。

鬼の名前は「岡田貴一」。

元々は泰秀の配下の一人で、要人の暗殺に携わっていましたが、最近は一般の女子供まで殺してしまう人斬りになってしまったとのこと。

泰秀によると貴一は下位の鬼で異能も得てはいないものの、剣技は高位の鬼に匹敵するほどだと言います。

江戸橋で対峙した甚夜と貴一。

甚夜は自分の腕に自信があったものの、剣術ではまったく歯が立ちません。

貴一にとって剣を振るうことは、剣のためだけに生きてきた自身の歩みを汚さないため。

忠義も名誉も道徳もなく人を斬り続け、鬼へと堕ちてもなお、剣に生き剣へと至るため。

少しの濁りもない貴一の剣を前に、甚夜は初めて敗北するのでした。

甚夜が刀を交えた相手に負けるなんて初めて…!

死を覚悟した甚夜でしたが、貴一は止めを刺すことなく、「いずれ再び相見えよう」とその場を去ります。

そして再び物語の時間軸が交わり、舞台は現代(2009年)へ。

千年以上の寿命がある鬼たちはというと――。

貴一はなんとコンビニの店長に、そして甚夜は客の一人の高校生となって再会し、昔を懐かしむのでした。

ところで、高校生の甚夜の傍には「梓屋薫」と名乗るクラスメイトがいて、甚夜は彼女を「朝顔」と呼んでいます。

なんでも甚夜と朝顔は100年以上前からの付き合いらしく、けれどその正体はこの巻ではまだ明かされません。

この鬼人幻燈抄は、ちょいちょい未来の甚夜の姿と伏線を入れてくるから、余計に先が気になって面白いのよね!

流転

慶応三年(1867年)。

蕎麦屋「喜兵衛」の店主・定長は最近寝込むことが多くなり、その娘のおふうは気落ちしていました。

おふうの正体は高位の鬼で、持っていた異能は<夢殿>。

思い出を映し出した箱庭を造りあげるという力で、かつてその異界に囚われていたおふうを現実の世界へと救い出したのが定長でした。

それ以来二人は父娘として暮らしてきましたが、人間である定長は箱庭で暮らした20年分を一気に年老いてしまい、今では寿命を迎えるまでになってしまったのです。

自責の念に苦しむおふうに、甚夜はそっと寄り添います…

そんな甚夜に、定長は「おふうと夫婦になって連れ添ってほしい」と望みますが、甚夜はその申し出を断りました。

「鬼はなすべきをなすと決めたらその為に死ぬ。妹・鈴音と対峙するときが来たら、きっとすべてを切り捨ててしまうだろう」と。

そう言いながらも、甚夜はそんな生き方が少し重いとも感じていました。

定長は「重く感じるのはそれだけ今の生活が気に入っている証拠で、自分たちは甚夜にとって価値のあるものになれた」と喜びます。

甚夜とおふう、そして野茉莉。

現実には叶わないけれど、まるで家族のように見える三人の姿を目に焼き付けながら、定長はその生涯を終えたのでした。

長く一緒にいることはできない人と鬼の関係性が切ないです…

そして同じころ、三浦直次も「江戸を離れて京へ向かい、幕府と尊王攘夷派の争いの中へ身を投じる」という重大決心をします。

武士として戦い、やがて来る新時代を見てみたいという想いからでした。

けれど、その直次の前に一匹の鬼が立ち塞がります。

それは会津藩・畠山泰秀に忠誠を尽くす鬼ーー土浦。

土浦はなぜか直次の命を狙っており、甚夜は友を守るため土浦と斬り結ぶことに。

まだ真昼の町中で、群衆の目もある中、鬼の姿を晒してしまった甚夜。

直次や愛娘の野茉莉にまで正体を見られてしまい、甚夜が大切にしていた平穏な日々は脆くも崩れ去ってしまったのでした。

願い

鬼の姿のまま廃寺となっている瑞穂寺に逃げてきた甚夜。

「また失くしてしまった」と自暴自棄になっているところに、おふうと直次、そして野茉莉もやってきます。

おふうは甚夜と語り合い、甚夜の生き方や弱さを肯定してくれました。

そして直次は「最後まで貴方の友人でありたい」と泣き、野茉莉は「どこにもいかないで」と父を求めます。

甚夜は「何も失ってなどいなかった」と再び立ち上がることができたのです。

そしてその足で土浦の元へと向かい、二匹の鬼は再び激しく戦います。

その最中、<同化>の力で土浦の過去を垣間見た甚夜。

巨躯を誇った土浦はその容姿から周囲に「鬼」と呼ばれていました。

そしてこの土浦もまた葛野の集落に身を寄せ、あの刀匠・兼臣とその妻であり鬼女でもある夜刀と交流を持っていたのです。

土浦には唯一自分を鬼だと虐げなかった幼馴染みの少女がいましたが、その少女に呼び出された場所で数人の男に刺されてしまいます。

少女に裏切られた絶望から本当の「鬼」になってしまい、少女を殺してしまった土浦。

だけど実際は、少女もまた土浦と親しくしていたことで迫害を受け、村人から脅されていたの

土浦の異能は<不抜>。甚夜の<剛力>を以てしても貫けない「壊れない体」を持っています。

その体を欲したのは土浦自身。

もしそんな身体があれば、少女に刺されたとき、訪れる死に怯えることもなかった。

そして少女の愛情を疑わず信じることもできたのに、という想いからでした。

甚夜は高位の鬼たちが持つ「異能」が、持ち合わせた才能ではなく、鬼の願望や執着から生み出されるものだと初めて理解したのでした。

やがて決着が付き、甚夜は土浦との戦いに勝利します。

出会い方が違っていれば、肩を並べて戦う未来があったかもしれないとお互いに認め合い、甚夜は<不抜>の異能を土浦から受け継ぐのでした。

幕末編終章 いつかどこかの街角で

土浦を討ったあと、甚夜は会津藩・畠山泰秀の元へ向かいます。

それは土浦の代わりに泰秀の願いを叶えるためでした。

その願いとは、配下にした鬼を使って敵を打ち払い、幕府をもう一度立て直すこと。……ではなく、その計画の頓挫。

どれだけ抗っても武士の世が終わることはもう止められず、それならば武士としてのこだわりを持ったまま、誰かに殺されたいと願っていたのです。

望みどおりに泰秀を切り伏せ、すべてを終えた甚夜は、江戸を離れることを決意しました。

おふうは「夫婦になって蕎麦屋を営むのはどうか」と申し出ますが、いまさら生き方は変えられないと甚夜は断ります。

逆に「一緒に行くか?」と問う甚夜におふうもまた首を横に振り、甚夜に寄り掛かるのではなく自立したいと返答するのでした。

お互いに想い合う気持ちも確かにあった二人の鬼は、けれど別々の道を歩むことを決めたのです

甚夜は愛娘の野茉莉をおふうに預けようとしますが、野茉莉は一向に甚夜から離れようとはせず、共に連れていくことを決めます。

江戸で暮らした27年間を感慨深く思い出しながら、江戸を離れる甚夜たち。

それから一か月後。

幕府が政権を返上する大政奉還が行われ、明治新政府が樹立されます。

ついに武士の世が終わり、新時代が到来したのでした。

感想

まるでひとつの時代もの映画を見終わったような、そんな興奮と感動を味わった4巻でした。

志を持った男たちが国の未来のために戦っていた幕末。

決して歴史に語られることはないけれど、その影ではひっそりと甚夜のような鬼が本当にいたかもしれない。

そう思わせられるリアルさがあり、思わず上手いな~と唸ってしまいました。

そしてこの4巻では、寿命の長さが違う鬼と人との切ない絆が描かれています。

おふうを箱庭から救い出し、最期まで父親であり続けた定長は、鬼と人が寄り添って生きていけるということを身をもって体現した人でもありました。

「そんじゃ、また明日」。

いつもと変わらぬ彼の最期の言葉には、思わず涙が…

江戸で過ごした27年の間に、甚夜は多くの鬼を討ち、悩み苦しみながらも信頼できる仲間を得ることができました。

そしていま、甚夜の傍らには愛娘となった野茉莉がいます。

これから先の未来に希望を持たせてくれるような、そんな胸が熱くなるストーリーでした。

まとめ

シリーズ第3巻、『鬼人幻燈抄 幕末編 天邪鬼の理』についてまとめると…

- 葛野の刀匠・兼臣は夜刀という鬼女と夫婦になり、その血を使って四口の妖刀を作った

- 甚夜は夕凪という鬼に導かれて赤子と出会い、自分の娘として育てることに

- 甚夜は高位の鬼の異能〈飛刃〉〈空言〉〈不抜〉を手に入れる

- 定長の死、京へ旅立った直次、そして甚夜とおふうも離れ離れに。甚夜は愛娘とともに江戸を離れる

ということでした。

次巻からは明治編が3巻連続で続きます!

新時代の幕開けとともに甚夜の人生も大きく変わりそう!

ますますヒートアップしそうな鬼人幻燈抄シリーズ! ぜひあなたも読破してみませんか!?

漫画・小説を購入するならやっぱり電子書籍だと思います。

- いますぐ買える(書店の営業時間や出向く手間なし!)

- キレイ(収納問題・ホコリ問題・劣化問題なし!)

- スマホ一台でどこでも読める

その中でも私のおすすめはDMMブックス。

9割以上の作品のポイント還元が25%、つまり1/4の金額が返ってくるからです。

(作品によって違いがあるので公式サイトで検索してください)

これは大手のポイント還元率を考えても異常なことです。

(蔦屋書店0.5%、Amazon書籍1%、紀伊國屋書店1%など)

また、ポイントの使い道は「通販」「DMMTV」「スクラッチ」「英会話」などDMMサービスのどれでもOK!

他サイトで多い「期限切れ問題」も解決です。

ぜひ利用してみてください▼

電子書籍【DMMブックス】公式サイト

コメント